逆翻訳系を考察する

Amino acid-codon systemの起源

これを、短鎖ペプチド鎖からの逆翻訳系で眺めた場合はどうなるか

DNAの二重らせん構造を発見した、Francis Harry Compton Crickは、タンパク質のアミノ酸配列に責任を持つコドンが少しでも変化するようなことになると、タンパク質の機能が破壊され、タンパク質の存在様式が失われてしまい、その意義を呈しないことになると述べている。その結論として、コドン・遺伝暗号の進化は停止、つまりコドン・遺伝暗号は凍結されたのである。“さらに押し進めると、この説は、この時点でコドンのアミノ酸への対応が、全く偶然に発生したことを示唆するものである”とCrickは述べている。こういうことで「偶然凍結説」に到達したのである。

低分子ペプチド鎖複合体から逆翻訳を経て遺伝子が形成された系において、多くの種類の低分子ペプチド鎖・複合体のアミノ酸配列において、それぞれ構造・機能的に重要なアミノ酸とある程度変異が許容されるアミノ酸があることは充分経験的に知っていたはずである。重要なアミノ酸は、選択圧でアミノ酸変化は拘束される。低分子ペプチド鎖複合体の間には変化が許容されないアミノ酸と許容されるアミノ酸に分かれてくる。このことから、アミノ酸‐コドン系において、両者の間の組み合わせが、厳密でなければ形成される遺伝子はその存在様式・意義が失われてしまう。どうしても、拘束された状態、変化しない状態に凍結することが要求されたのである。

さらに、想像を膨らませると、形成された遺伝子が元の低分子ペプチド鎖複合体の機能を持つかどうかという点検が行われていたことも考えられる。そう考えると低分子ペプチド複合体から遺伝子が形成されると同時に、既存のcentral dogmaもその原型が出来上がっていたのかもしれない。こうして、低分子ペプチド鎖複合体からそれに相当する遺伝子が形成され、その点検と整理が行われ、それに合格した遺伝子だけがDNA鎖に蓄積されていったのであると推測される。その蓄積された遺伝子の配置については以前に記述した。

tRNAの起源

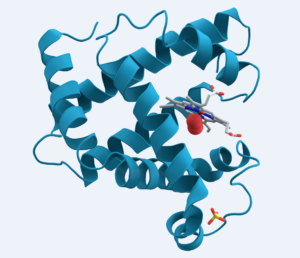

アミノ酸‐コドン系について、もう少し述べることにする。tRNAの起源はSchimmelらのminihelix RNAで正しいと考えている。最初は、種々のアミノ酸に特異的に結合するtRNAが存在した。それとは異なり、trinucleotideのanticodonを構造内に持つtRNAが別に存在し、これはcodonと相補的に結合する機能を持つものであった。最初は、それぞれのtRNAは相互に関係するものではなかったかもしれなかったが、アミノ酸‐コドン系の必要性が生じると、両者が結合・統合し、同一tRNAでアミノ酸と結合する部位とcodon, trinucleotideでmRNA codonと結合する部位の二機能tRNAが出現したのである。この二機能tRNAの存在は翻訳・逆翻訳の機構に関与する中心的役割を担うことになった。この二機能tRNAは単独ではanticodonとcodonの相補的結合するだけの存在であり、当然aaRS様酵素が必要になってくる。tRNAと特定のアミノ酸との結合に関与し、またcodonの認識にも関係してくる。aaRS様酵素もtRNAと同じく、アミノ酸との結合を触媒する低分子ペプチド複合体(タンパク質)と、anticodonを認識するペプチド複合体で、別々のタンパク質として創られたものであると考えられる。両者は、tRNAが合体・統合すると同時に同一タンパク質に合体・統合したのではないか。そこで、ここで重要なことは、アミノ酸結合部位とanticodon認識部位とどのような組み合わせで結合したかということである。すなわち、amino acid-codon systemの関係・成立が如何に行われたかということである。Crickは、この組み合わせは偶然に行われたと主張している。原始地球で低分子ペプチド鎖複合体を構成しているアミノ酸がどのくらいの種類であったのか分からない。存在して構成アミノ酸になっているもので、どういう組み合わせかと問われるとそれは偶然であるといいたい。ここでは、Crickの説に同意する。アミノ酸とanticodonとの関係には何の法則性もなく、全く偶然が働いたのではないか考えている。即ち、特定アミノ酸と結合するtRNAとanticodonを持つtRNAが、偶然の出会いで結合・統合したのである。それが、だんだんと拘束・固定化していったのである。アミノ酸結合tRNAに対してanticodonをもつtRNAが無作為・偶然に結合したものと考えているが、その部分は後述する。